对于赫尔曼·黑塞来说,1919年是记忆中十分重要的时间节点。此时的欧洲正处于一个深刻的历史转折处,第一次世界大战尾声已奏,旧世界四分五裂,新秩序却仍在等待被书写,无数士兵、战俘和民众从多年“僵化统一的顺服”回归到“既向往又恐惧的自由”。黑塞本人也亲身经历了这场人类文明的巨大崩溃,一方面,他因为反对战争,坚持人道主义立场而被自己的祖国定为叛徒,遭受多方攻击;另一方面,几年战争中面对父亲去世、儿子重病、家庭破裂等一系列个人生活危机也致使他精神崩溃,陷入了深重的精神危机。战争结束后,他独自迁居瑞士提契诺州的蒙塔诺拉,尝试重构自己的精神高地。

1920年,《克林索尔的最后夏天》应运而生。在这部堪称黑塞的自传式小说中,克林索尔不断在生与死的边界试探,叩问人生的意义与真谛,在毁灭的灰烬之上寻求重生。

《克林索尔的最后夏天》,【德】赫尔曼·黑塞/著 易海舟/译,天津人民出版社·果麦文化,2019年1月版

在生命中的最后一个夏天,作为一个画家,色彩是克林索尔对抗虚无与恐惧的尖刀利刃,“小树林中的红屋如绿丝绒上的红宝石般炽红,卡斯提格利亚铁桥是蓝绿山中的一抹红”,“浅凉绿树前的红火箭,蓝色指路牌,布满稠云的浅紫天空”,调色盘中每一笔干涸的艳彩,都是他对五彩斑斓的世界的渴望。生者的世界五彩缤纷,即便饱受眼疾烦扰,眼中的火焰像是不久后就要熄灭,他还是想燃烧自己所剩的心火,“白天热烈作画,夜里热烈畅想”,仿佛只要插上想象的风帆,就可以忽略船将沉水的现实。

有时,克林索尔也同朋友一道游览自然风光,在巨树下的湖边躺倒,在金色山谷间漫步,走过粉街,穿过绿谷,看着深紫阴影上漂浮的高原,眺望丝绒蓝的山峦之上金与青色的天空。作画的习惯让他不得不与自然形影不离,而在漫游之旅中面对的自然风光,更是在无形之间,用天地永恒之力镇定了死亡将近的痛苦与迷茫。

克林索尔一生都是色彩与艺术的信徒,以至于他为这个世界交上的收官之作也是一幅美轮美奂的色彩交响;他一生都是自然的行者,以至于画像上风景般的面容有着树皮般的头发、岩裂般的眼窝,正如某些人脸般的山脊与手脚般的树枝一样。与自然同处多年,他早已同自然融于一体,一生用斑斓的眼睛凝视万物,于是镜中的自己也同样焕发万般色彩。

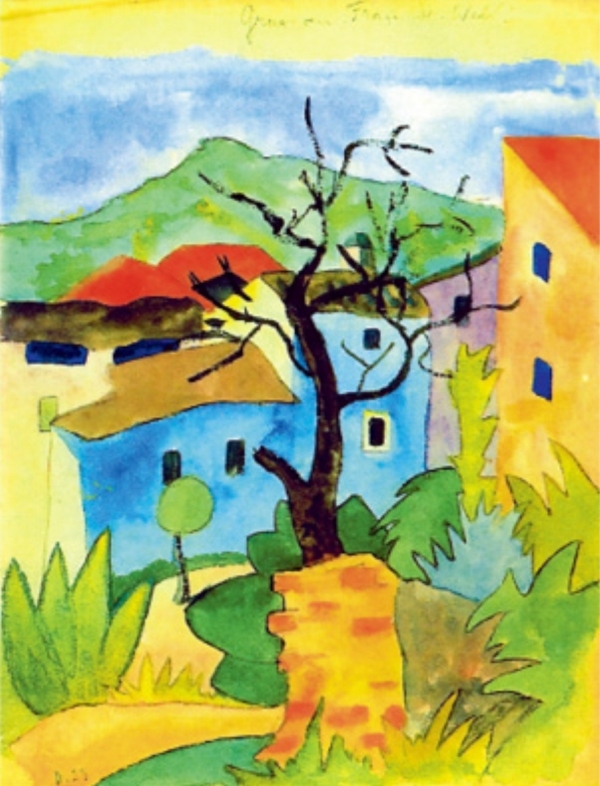

《提契诺的村庄》,1923年,黑塞绘

在生命最后的一段日子里,克林索尔对感受有了与常人不同的认知:

每一种都是极好的,包括怨恨,包括羡慕、嫉妒、残酷。我们为体验这些可怜的、美妙的、灿烂的感觉而活,每一种被我们排斥的感情,都是一颗被我们熄灭的星星。

克林索尔深爱着每一种感受,因为这些感受是生的象征。对缤纷色泽的留连,对永恒自然的深爱,对美丽女子的渴望,是生的感觉;对疾病的烦怨,对沉没的忧郁,对死亡的憎恨和恐惧,也同样是生的感觉。正因后者,他把每一天视作最后一天,于是每一天的感觉便能发挥到极致,因此,在这个最后的夏天,活着的每一日都显得荣耀与富余,这样的日子已然是新生,而这样的诞生由死亡造就。对于死亡,克林索尔的态度一直是双面的,明显的一层是恐惧与抗拒,可那之下仍压抑着一丝微不可察的几近疯狂的欣喜,占星师一语中的:

李爱着死亡,爱他对死亡的恐惧,爱他的忧郁和悲哀,因为死亡让他懂得自己会什么,我们爱他什么。

书信里,他也曾不止一次抒发过这种狂热:

生命是这般笑着啊,死亡是这般笑着!

敬我,亲爱的人生!敬我,亲爱的死亡!

死亡促发的恐惧,实则赋予了他一条崭新的生命,生与死的关系好似剑拔弩张,但对于死亡,克林索尔已经与生命达成和解,这样的和解离不开每一格色彩,离不开每一寸自然,亦离不开每一次感受。克林索尔与生命的和解,让他最终坦然面对死亡,作出终笔,像是同世界做了一场盛大的告别,然后点燃屋子,亲手为生命画上句号。

克林索尔对生命的和解,也是黑塞同自身的和解。在克林索尔与占星师的对话中,其实不乏黑塞对自我的开解。占星师问道:“你不愿消停吗?你不愿活着吗?你不愿继续下去吗?”克林索尔这样回应:“人可逆转命运吗?自由意志存在吗?占星师,你可以改变我星宿的运动轨迹吗?”其实每个问题都是同一个问题,每个回答也都是同一个回答——命运本该如此,渺小的你我,没有改变命运的能力。那么既然命已如此,昨天已经过去,更重要的是还未体验的当下。

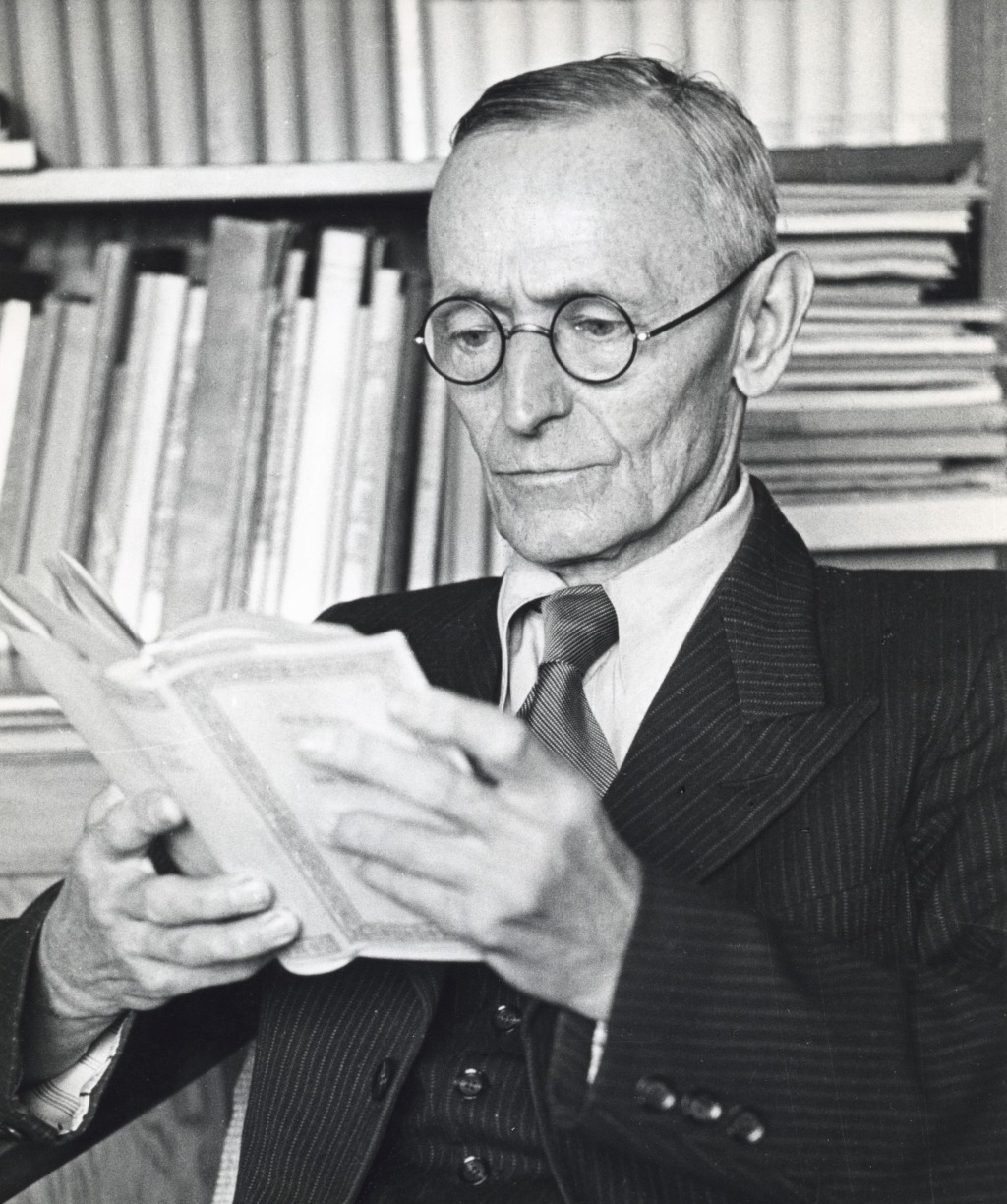

德国作家、诗人赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse,1877年7月2日-1962年8月9日)

几年战争生活,黑塞顶着罪名和谩骂,又承受了一系列个人生活危机,战后他独自迁居一处小村庄,亲手为过往的苦痛画上句号,开启新的生活。十年后,黑塞回忆这个以克林索尔命名的夏天,他说:

有三件事的到来让1919年的这个夏天变得非比寻常、独一无二:从战争回归生活,从桎梏回归自由(这是最重要的一件);南方的氛围、气候和语言;一个如同恩赐般从天而降的夏天。

硝烟战火后的第一个夏天,也是克林索尔生命的最后一个夏天,黑塞与所有的昨天道别,克林索尔作为他的一条命,永远地留在了1919年,此后,是黑塞的新生。面对死亡的方法不是逃避,不是不切实际的消灭,而是学会与它共处,通过直面死亡从而更好地活着。对于黑塞而言,疗愈苦痛,同样如此,通过昨日之苦痛达成今日之新生与明日之灿烂,此般同坏事物和解、释然的夏天,此般像葡萄酒一样充满力量与光芒的夏天,此般允许自己燃烧、放纵、崩溃而后重生的夏天,在这个充满变化和不确定性的时代,或许正是我们所求的解药。

来到蒙塔诺拉的四十余年,黑塞亲眼目睹这里从一个平凡、安静的小村庄摇身一变成为一个基础设施一应俱全的小卫星城。最初来时只是想寻一处避难的桃花源,在这样远离家庭的地方,他不再扮演丈夫或父亲的角色,享受着无尽的寂寞岁月,也因此写下一些散文、诗歌,最开始是在困苦绝望后的疏解,后来则用以缓释孤苦,聊以自慰,其中有38篇被收录到《我走入宁静蔚蓝的日子》,这份黑塞为自己亲手写下的心灵良药,也在日后疗愈了无数苦痛的心灵。

今夜,我将夜宿何处?并不重要。这世界又将如何?是否将有新的神祇、新的法则、新的自由出现?也不重要。重要的是山上盛开着黄花九轮草,绿叶间垂吊着银色小香菇,轻柔甜美的风在山下的白杨树间歌唱。金色的蜜蜂在我的双眸与天空之间嗡嗡飞舞,它们嗡嗡唱着欢乐之歌、永恒之歌。它们的歌,就是我的世界史。

《我走入宁静蔚蓝的日子》,【德】赫尔曼·黑塞/著 窦维仪/译,广东人民出版社·紫图图书,2024年3月版

疮痛累累的心灵疗愈之旅,黑塞选择了与克林索尔近乎相同的方式。时代在变化,战争结束后,一切都在发生更迭,唯有自然是永恒的,日升月落,星辰起降,春草再生,河湖冰融,大自然一直顺着某种既定的规律发展,生生不息,它会接纳你的一切情绪,或不安,或苦痛,或孤独,并以无言的平静做出回应。在平凡、宁静的小山村与自然风光零距离接触,欣赏自然的五彩斑斓,心有所动便提笔作画,心有所感便落笔成文,极尽感知的欲望,然后抒发,正如黑塞所说:“我的眼光满足于所见的事物;因为学会了看,从此世界变美了。”平日的匆忙总是让我们缺少停下看看的时间,又或许是生活早已搓磨了过往灵动的双眼,当我们静下心来,重新游望周边的一切,以饱足的心和充盈的眼,或许能在“千篇一律”的风景中找到属于自己的世界史。

我的生命正是缺乏重心,在一连串的极端之间摇摆、晃荡。

无法达成的目标才是我的目标,迂回曲折的路才是我想走的路,而每次的歇息,总是带来新的向往。等走过更多迂回曲折的路,等无数的美梦成真后,我才会感觉失望,才会明白其中的真义。所有的极端与对立都告消失之处,即是涅槃。

人的欲望总不会得到满足,我们总是在无尽的选择中摇摆不定,徘徊于社会期望与个人渴望之间。舟车劳顿时想要稳定的居所,三点一线时又羡慕四处羁旅的自由,人群喧闹时渴望独处,孤独寂寞时又希求陪伴,生活劳累时抱怨寻死,苟延残喘时又无比渴求生息。这看似矛盾对立的追求,其实都是对当下的不满,也是对更美好的渴望,都是我们成为独一无二的自我的必经之路。黑塞的珍贵之处在于,他能在矛盾之中消解一切极端与对立,同欲望和解,同苦痛和解,同生死和解,最终同自我和解,因而涅槃重生。

人生苦短,我们却费尽思量,无所不用其极地丑化生命,让生命更为复杂。仅有的好时光,仅有的温暖夏日与夏夜,我们当尽情享受。

尽管心灵的创伤与生活的苦痛宛若近在眼前,但在温暖、宁静的傍晚,黄昏金色的迷眩中,心里的痛楚也变成了甘美,经历过复杂的生命,经历过万夫所指、有口难言之日,此刻的黑塞终于走上了自己向往的道路——抬头可见夕阳染红了西边的山头,低头可见四处可爱的花草、青苔、蕈菇,小河沁凉了双足,脊背沐浴着阳光。1919年的这个黄昏,黑塞释然笑问故乡友人别来无恙,“你们手中握着的是玫瑰还是枪弹”,无论如何,黑塞说:“请切记:人生苦短。”人的一生不过寥寥数十年,有限的时间却有无数种分配的方法,将最灿烂的年华用以折磨、审判自己,不如暂时将苦痛抛置脑后,或用心感受它、接纳它,然后转头享受可以配得上当下好时光的事物,在仅有的温暖夏日,赏自然风光,同故友相聚。

在这个节奏飞快、信息爆炸的时代,越来越多的人感到焦虑、压抑与迷茫,而解药良方早已被黑塞公之于众,学会同自我和解,学会享受苦短的人生。黑塞在自然中同自己和解,漫漫时间长河下,我们也终将在一方独属于自己的风景里找到人生的平衡与统一。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《黑塞:一个如同恩赐般从天而降的克林索尔的最后夏天》

京ICP备2025104030号-22

京ICP备2025104030号-22

还没有评论,来说两句吧...