界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 刘方远

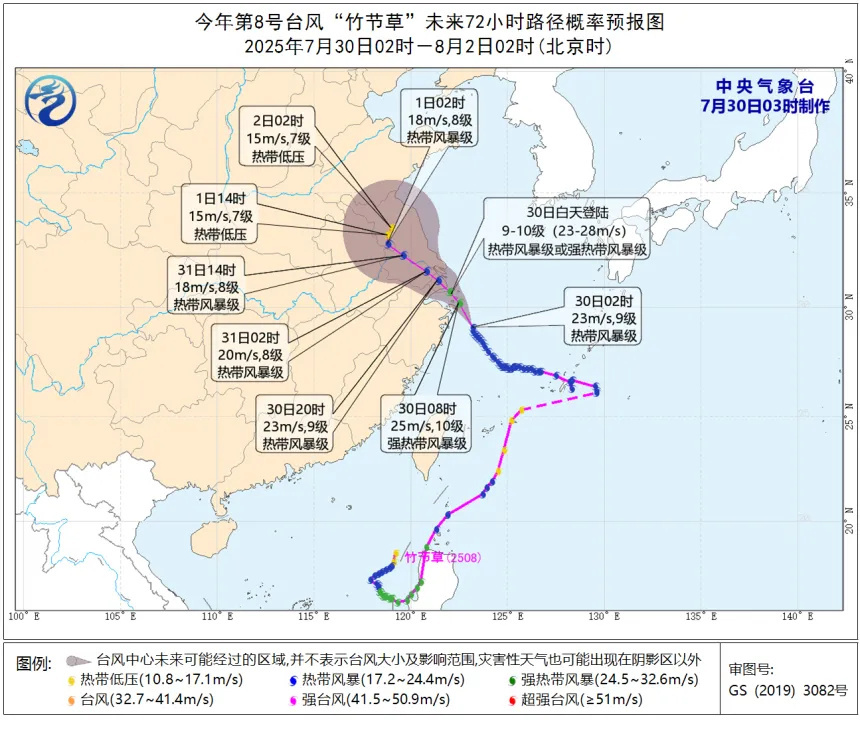

7月26日,上海WAIC2025(世界人工智能大会)开幕这天上午,高温将地面的雨水不断蒸发,一层薄薄雾气笼罩整个世博园区,行人络绎不绝穿过。

世博展览馆内,大模型公司“阶跃星辰”和具身智能公司“青心意创”的团队还在一起做着最后的调试。

这两家同样来自上海市徐汇区的企业,即将在几小时后场馆正式开放时,合作展出一款能随歌声起舞的机器人——Orca。此时,距离双方真正开始合作才一个多月。

事实上,开展之后Orca成了今年大会期间人气最高的机器人之一。它通过实时语音识别和肢体语言配合音乐节奏,并用AI音乐创作能力现场PK了一名真人说唱歌手,场面几度沸腾。

这项能力来自双方合作的具身智能多模态交互解决方案,它结合了青心意创的多模态具身算法与阶跃星辰端到端语音大模型,可让机器人完成 “语言指令-动作轨迹-情绪表达”的低延迟闭环响应。

这成为具身智能与AI大模型彼此促进的一次合作范例。

在科技加速演进的浪潮中,一场“具身智能+大模型”的创新风暴正在上海蓄力成型。机器人“大脑+小脑+本体”的融合故事背后,暗藏上海具身智能与大模型产业协同演进的线程。

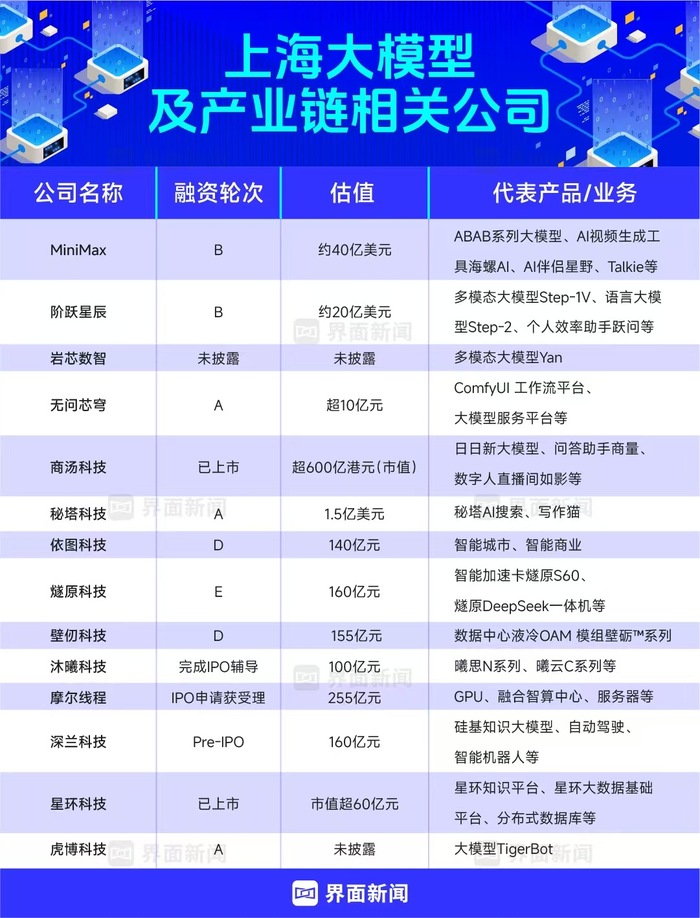

7月28日,上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》,明确提出要降低智能算力使用成本,发放6亿元算力券,加强算力调度平台建设,体系化支持企业研发和应用大模型,加快大模型生态空间集聚。

其中针对具身智能还提出,“支持本市人工智能企业的软硬件产品加快研发与量产,对具身智能机器人等产品销售或租用达到一定规模的,按核定合同额的5%给予最高500万元奖励。”

“本体+大脑”

在今年的WAIC展馆中,吸引众多观众围观的,无一例外都是正在表演的机器人们。今年大会展出的人形机器人超过了150台。

人形机器人所代表的具身智能被视为通往AGI(通用人工智能)的必由之路,其核心就在于它为人工智能系统提供了一个与真实世界进行多维交互的机制。

华兴资本投资银行事业部业务合伙人秦川将具身智能大致分为“本体派”与“大脑派”两大派别。

“本体派”以硬件驱动,机器人本体运动控制技术为主,其核心竞争力是硬件设计、工程能力,同一时期内可达到更低的硬件成本和更高的硬件性能,商业化上更容易取得进展。

“大脑派”则以AI驱动,聚焦背后模型能力以及机器人本体泛化性。这一路线目前要攻克的难题更多,例如解决数据收集问题、算法问题等,但它的能力上限也更高。当前,以VLA(Vision-Language-Action)典型架构为代表的具身智能基座大模型,在很大程度上呈现了机器人理解世界的跨任务泛化潜力。

两派叠加,就是机器人“大脑+小脑+本体”的融合之路。这也是具身智能与大模型形成产业协同的机会。

生数科技CEO骆怡航对界面新闻解释称,无论是数字信息还是物理信息,本质上都是时空信息,并且都采用信息输入、决策输出的交互逻辑,因此多模态模型对于物理世界规律的理解与具身智能是通用的。

对于重视科创产业并已有相关资源积累的城市而言,这是一个托举初创团队、巩固本土科创势能的重要契机。2023年,上海发布《促进智能机器人产业行动方案》,鼓励“大脑+小脑+本体”协同攻关。

2024年10月,智元机器人与上海浦江实验室低调展开了一场合作。双方在张江机器人谷组建了一个4000平米的机器人训练场,场内包含三千多种真实物品,复刻了家居、餐饮、工业、商超和办公等核心场景,并部署100台机器人,开启了为时3个月的大规模数据捕捉与采集。

智元机器人合伙人、具身业务部总裁姚卯青全程参与了这个项目。他告诉界面新闻记者,彼时,全球从学术界到工业界还没有一个合格的工业级真实高质量数据集供科研人员和企业参考,这场合作的主要原因之一就是补足这一空缺。

2024年年底,机器人数据集AgiBot World(智元世界)正式开源。在其包含的100种真实场景中,80%为长程任务,时长集中在60s-150s之间。AgiBot World的长程数据规模、场景范围覆盖面已超越谷歌Open X-Embodiment,成为被业界引用的主流数据集之一。

2025年3月,基于该数据集训练的通用具身基座模型——智元启元大模型(GO-1)发布,搭载该模型的机器人在倒水、清理桌面、补充饮料等任务成功率上相较行业已有模型均有所提升。

智元是上海最知名的具身智能初创企业,创始团队包括来自华为的“天才少年”稚晖君等。智元选择的发展路线一定程度上展现了上海对于具身智能的追求方向,那就是不仅仅是要做出一个机器人的躯壳,同时要赋予它AI的大脑,成为最有“人味”的机器人。

产业链优势

在上海,张江作为承载科技创新的重要土壤之一,以往最突出的产业是生物医疗和半导体。如今,张江具身智能产业链相关企业已集聚70余家,包括10多家整机企业及50多家零部件及关键软件、功能型平台企业等。

傲意科技是一家成立于2015年、总部位于张江高科园区的公司。作为国内唯一同时掌握无创脑机接口与机器人灵巧手核心技术的企业,公司产品已服务全球近万名终端用户。

同为张江企业,傲意科技和智元机器人是“面对面”的邻居。在一些产品项目上,傲意科技为智元供应灵巧手部件。姚卯青表示,和傲意合作的首要考量是其出货量较为领先,产品在同类产品里也具有竞争力,再加上距离的相近,达成合作就顺理成章。

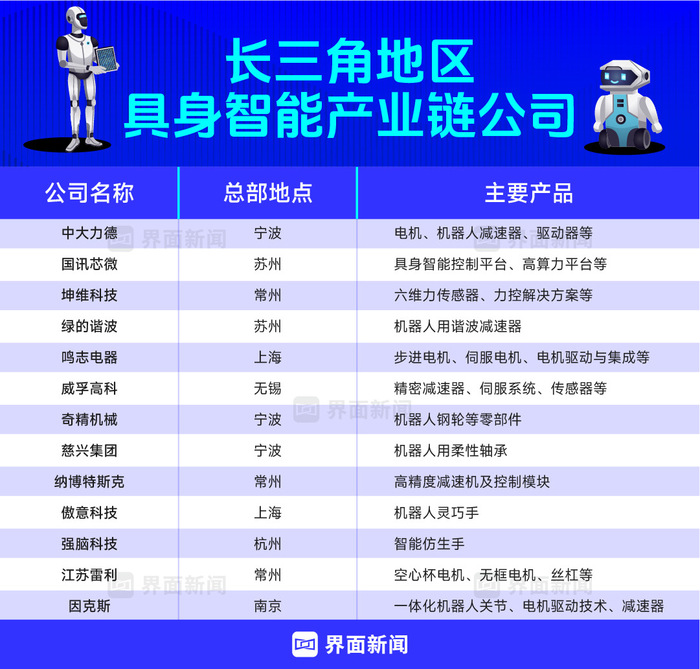

从上海出发,经过一小时不到的车程可以到达杭州、苏州、常州。这几个城市提供的电子元器件、精密机械加工、模具制造能力支撑起重要的供应链,在具身智能产品的快速迭代中发挥重要作用。

秦川向界面新闻总结称,从产业链上来看,长三角是一个紧密联动的城市体,比如苏州、常州等都具备高端制造能力。

擎朗智能CEO李通就是考虑到这个原因把公司总部放在了上海。李通曾在微软亚洲工程院工作,2010年,他放弃了微软的高薪创立了上海擎朗智能科技有限公司,专注于室内无人配送机器人的自主研发和生产。

李通告诉界面新闻,他当初就是看中了长三角作为机电供应链核心的位置,这对生产机器人至关重要。目前擎朗旗下已拥有多款智能机器人产品远销海内外,包括送餐机器人,酒店机器人等等。

具身智能产业涉及多个软件和硬件环节,上下游企业实际上都处于“试验”阶段。在这样的状态下,工厂和研发总部距离更近是一个巨大的优势,一切都会变得更加高效。

姚卯青向界面新闻分析称,很多成熟的产业可以做到设计和生产制造完全解耦,比如苹果手机——在加州进行设计、再在中国生产,这已经是司空习惯的流程。但机器人产业当下仍处于早期发展阶段,许多产品都未成熟,因而很多时候,研发和生产制造要共同完成整个流程,一起做优化、解决问题。

据界面新闻了解,为了追求“激进”的生产目标,智元机器人团队在产品交付后期时常需要持续驻扎在代工厂。从智元机器人所在的上海张江到苏州的灵猴公司,只需要一个半小时的车程。后者是智元长期合作的一家核心零部件供应商。在交付后期,智元机器人的团队基本上全部驻扎在了灵猴。

智元也曾试过和珠三角地区的代工厂合作,但过程中出现了更多问题:无论是在周期,还是返工层面,远距离都给研发增加了困难。

尤其是对于机器人行业来说,“关节”至关重要。智元的关节供应商一家来自于苏州,一家来自于常州。生产过程往往需要快速调试,而这些供应商的员工也时常被智元“摇过来”驻场。

今年7月,智元机器人和宇树科技中标中国移动旗下公司1.2亿元人形机器人采购订单。市场加速时,产业协同的重要性愈发突显。

早期,具身智能企业或依赖场景开放和补贴获得市场份额,但真正决定比赛终局的,仍为核心技术的突破。因此在这一过程中,越来越多的企业开始从追求单点技术优势转向谋求产业链上的协同。

浪潮之中,何以立足?

在前沿技术浪潮的奔涌中,资金和人才缺一不可。对于具身智能产业来说亦是如此。

上海拥有包括复旦大学和上海交通大学在内的多所知名院校,为各个机器人公司输送了大量具有专业知识背景的人才。

复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师张奇告诉界面新闻,以研究生实验室为例,据他观察,毕业后留在上海的学生超过90%。他坦言,这是因为几乎所有押注AI的互联网大厂都在上海设立了办公室。

值得一提的是,上海科创产业此前的沉淀,给具身智能产业也提供了巨大的人才池。

姚卯青表示,在大模型层面,不同城市的人才差距已经不大,但在硬件层面,深圳的人才密度的确更高。不过,智元在上海招聘了不少有自动驾驶、扫地机器人和服务机器人的员工,这是上海在过往产业发展中积累的优势。

据智联招聘统计,今年1-5月国内机器人产业招聘职位数同比增长6%,其中人形机器人领域招聘需求同比激增409%,技术岗位占比超6成。

由于上海周边的制造业较为发达,在苏州、常州、无锡,可以招聘到的制造业人才也不少。姚卯青认为,综合来看,上海的软硬件实力较为领先。上海市经信委主任张英曾透露,近四年来,上海的人工智能人才从10万增加到了现在的25万。

擎朗智能目前近千名员工,研发人员占比接近一半。李通提到,中国的理工科毕业生基本上占到全球的一半,对于理工科的重视,可能是中国今天能成为“世界工厂”的重要原因。

李通称,随着公司业务规模的扩大,机器人公司对于国际化人才的需求也逐步加深。擎朗智能的公司总部在上海,但在全球五个国家和地区设立了子公司及办公室。“在上海,更容易招聘到国际化人才,这是其他城市没有的优势。”

人才的聚集并非一蹴而就。上海政府、高校和企业正在从各个层面打响人才竞赛。今年7月,上海交大发布AI未来基金,重点关注全球青年AI人才链接。作为上海徐汇推出的全国首个大模型创新生态社区,模速空间近两年着力的重点之一就是人才服务。

除了人才,长期且稳定的资金支持也至关重要。

秦川直言,被投企业选择城市落地,核心还是在钱。无论是硬件在创新、算法训练还是场景验证,具身智能的进化都是一场“烧钱战”。

从投资机构的视角来看,除了主流美元基金,政府基金在这一轮具身智能产业的发展中显示出了极高的参与度。

秦川的观察是,除了美元基金外,政府基金、产业基金,尤其是是国企、央企牵头的基金机构,会加速全行业对于具身智能认知的提升。

具身智能对于场景探索有独特的需求,政府及产业基金能在这一层面提供资金之外的支持,这也更有利于产业发展。

秦川举例称,上海某头部汽车主机厂旗下创投业务的各分支基金,目前都已参与了多个具身智能项目的投资。这将不仅为其带来资本层面收益,也有机会促进被投企业在投资方的业务场景的协同落地。

据智东西统计,今年第一季度,国内具身智能相关的融资事件共37笔,涉及33家企业。其中上海的企业达到大约10家。

就在刚刚过去的这个周末,到WAIC现场前来“找项目”的投资人同样络绎不绝,他们都渴望在具身智能等新领域找到下一个“DeepSeek”。

京ICP备2025104030号-22

京ICP备2025104030号-22

还没有评论,来说两句吧...