“老师,我最近有点抑郁……”作为教师,在学校中常常会听到学生的抱怨。绩点、论文、评奖评优、保研、就业……学校已经变成了一个竞技场,无论你是否愿意,都被裹挟其中参与竞争。在学校的每个角落,每个人似乎都面对着各种困难与挑战。向其他人求助尚且是一种主动出击,然而更多的学生则默默退守到一个“无声”的世界,不再愿意聆听世界的召唤,也不愿发出自己的声音,成为校园中的“边缘人”。

在德国社会学家罗萨(Hartmut Rosa)看来,沉默以及更为激烈的排斥体验,都意味着校园中充斥着异化关系。种种异化关系,会耗竭校园中个体的生命力,让孩子们的眼中失去光芒。为了创造良好的校园生活,以“共鸣”理论闻名于世的罗萨构建起了“共鸣教育学”,重新理解教育的发生过程。罗萨希望他的“共鸣教育学”可以成为共鸣指南针,让校园重新具有吸引力,赋予人们实现良好生活的力量。

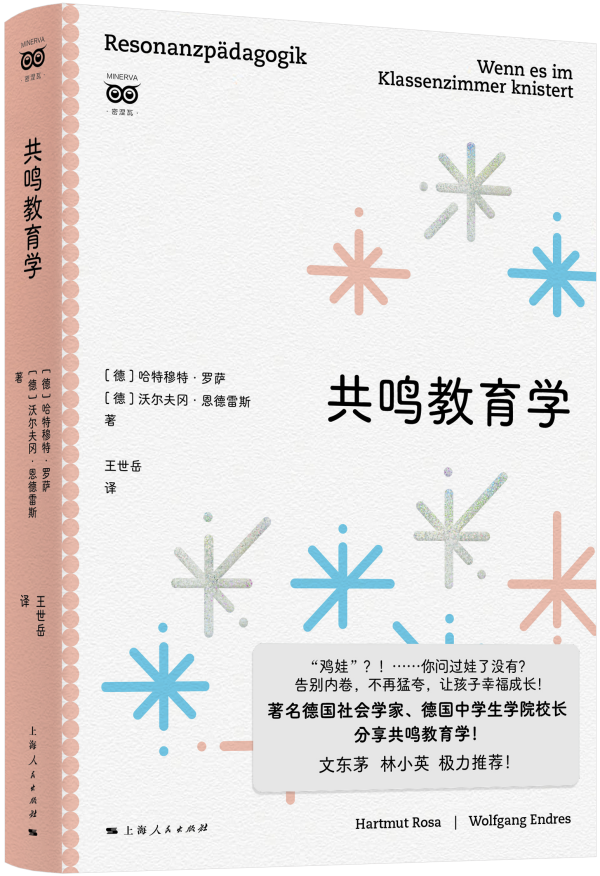

哈特穆特·罗萨,德国社会学家,第四代法兰克福学派的代表人物

一、何谓“共鸣”:与世界对话

顾名思义,共鸣是一种声学现象,也常被用于描述人们的心理感受。我们不难想起在我们欣赏一首歌曲,观看一部电影,看到一处美景,听到一节喜爱的课程,乃至遇到自己心爱之人时的心动感觉,这些都是共鸣的表征。在这一刻,人与世界相“融合”(Anverwandlung)。“融合意味着接受事物的方式,即使它并不属于我,但它生动地触动了我,甚至倾向于改变我。仅仅获得东西是不够的,要掌握它,和它交流。当我能够为之发声的时候,我就和它融合了。”罗萨将这一过程简要地概括为“让主体与世界对话”(Welt für die Subjekte zum Sprechen bringen),如果我们听到了世界的声音,又发出了自己的声音,那就可以视为产生了“共鸣”。

共鸣不是回声,需要不同主体发出各自的声音,这就要求主体“找到自己”。如果每个人都去想和去说同样的事,那就不是共鸣,而是空洞的回声。以工作会议为例,如果会议参加者仅仅被动接受了来自领导者的安排而未提出个人见解,这一过程虽然看似高效,实则参加者并没有真正参与到活动之中;在另一个场景中,会议参加者能提出不同的看法,这就建立起了回应关系。在回应过程中,外部的刺激与我们的回答共同构成了我们自己。与此同时,主体的回应不仅丰富了个体自身,也会重新塑造世界。

因此共鸣关系必然是一种回应关系(Antwortverhältnis)。“一个声音必须允许反驳,否则就没有自己的声音,没有自己的声响。我的声音必须与另一个声音相遇,否则就不会有共鸣。”共鸣关系的建立不能仅仅依靠单方面的给予,还需要主体共同参与,否则就无法产生共鸣。多种声音的并存,意味着主体之间并不拘泥于单一和谐的追求,即便是主体间的矛盾、分歧,甚至是激烈的争论,都是主体被触动的表现。

共鸣体验不会凭空出现,也不会仅仅停留于个人的内心世界。眼神里焕发出的光芒,肌肤上泛起的鸡皮疙瘩,乃至皮肤电阻的波动、呼吸频率的加速和神经元活动的增强,这些都被罗萨视为共鸣的表征。我们不难想见,当邂逅心仪之人、聆听动人旋律时的反应。同样,在课堂上亦是如此,学生们“小脸红扑扑,小眼睛看老师”,恍然大悟时的“啊……哈……”,都是“教室里擦出的火花”,是共鸣正在发生的标志。罗萨将人的眼睛视为“共鸣窗口”,通过眼睛,“人们可以看到一个人当前的世界关系是如何构建的。在眼睛发光的地方,在眼睛最明亮的地方,世界关系就会液化,有时会以眼泪的形式。世界关系的液化就是融合的开始。”

情绪同样可以反映共鸣关系,不感兴趣和无精打采是关系僵化的标志。与之相对应,笑声如同解冻的春风,是僵化得以消融的直接情绪外显。“笑是双方共鸣倾向的信号。当一位老师以愉快的微笑或出声的大笑迎接他的学生时,他会找到适合他学生的一根共鸣轴。”当然,共鸣的表达形式丰富多样,笑只是其中之一,哭同样是共鸣关系的表征。罗萨将共鸣关系比喻成世界关系的液化,“眼泪意味着僵化的事物逐渐松弛,事物具有了流动性,变得可以振动——我们通过眼泪可以看到其他东西。眼泪确实是世界条件产生流动的强有力指标。眼泪是一个迹象,代表着我们被触碰,这一刻,共鸣时刻发生了——无论我们是在痛苦中哭泣,还是在喜悦中笑着流泪。”含蓄的情感表达已经足以表现共鸣,但是更为清晰和理性的表达方式则是“言说”。人们在体验到共鸣之后,可以借助语言和文字的桥梁,表达自己的内心感受,与其他主体分享、交流,并“为世界发声”。

罗萨认为,如果我们和某个人或某种事物产生共鸣,便在彼此间拉起了“共鸣线”。若这种关系能够持续地让主体反复体验到共鸣,那么在主体之间就形成了一条“共鸣轴”。每个人拥有的共鸣轴各不相同,这条共鸣轴既可以出现在人与人之间,也可以出现在人与物之间。罗萨将共鸣轴分为三类,其中包括人与人之间的“水平共鸣轴”,如师生关系和生生关系;具有超越性的“垂直共鸣轴”,例如人对于“山呼海啸”的感知;第三种是“对角共鸣轴”,发生在人与物之间,例如教师与教材、学生与教材之间的情感联结与知识共鸣。共鸣与教育之间存在着紧密而深远的内外联系,对外而言,教育能够帮助人们“探索世界”,促进个体与世界建立共鸣关系;而在教育内部,则要寻求“教师-学生-教材”三者间两两呼应的共鸣三角。

对于教学而言,共鸣像一个能量满满的加油站,能够激发学生自主学习的热情,不断为学生提供继续学习的内在动力。如果学习过程中的成功不能被感知和庆祝,仅仅被视为无尽学习链条上的一环,那么,学习主体就会渐生倦怠,使共鸣轴陷入沉寂。“当谈到自我效能的概念时,区分它的两种类型非常重要:其中一种是掌握、操纵或工具性的达成。比如我既可以把能力视为落实一件事,也可以将之视为以我的意义来操纵(manipulieren)某件事。但这还不是我所说的共鸣,不是对共鸣敏感的自我效能。”共鸣体验能够帮助人们减少对于外部激励的依赖,实现一种“不用勉强”(Anstrengungslosigkeit)的学习状态。“这种‘不用勉强’的特征是没有自我强迫。当我们倾听一个与我们产生共鸣的人的声音时,不必刻意强迫自己集中注意力,思维也不会开小差”,继而促使我们自然而然地沉浸于学习与探索之中。对于学生而言,获得共鸣关系的意义在于个人可以从中获得源源不断的内在动机。由此,避免了仅仅依赖家长和教师提供的“外部动机”而可能导致的动力枯竭。

二、学校与制度化的“异化空间”

尽管作为共鸣空间的学校具有强大的吸引力,但值得注意的是,学校并非天然地就是一个“人人互敬互爱的乌托邦”。在学生-教师-教材三者之间,可能会出现“沉默”或“排斥”的异化现象。罗萨认为这样的情况并非偶然,以知识和能力的化用作为目标,会让学校制度化为“异化空间”。共鸣教育学对于共鸣关系的追求隐含着对于能力导向和知识导向的教育模式的批判。《共鸣教育学》引用了德国人民研究基金(Volkes-Studienstiftung)主席杰拉德·罗特(Gerhard Roth)对“应试教育”的批判:“只有在离开学校五年后,学生仍能够掌握的知识才真正有意义——但这就意味着现在学校系统的绩效正在趋近于零。”当教育的目的是掌握知识和能力时,就不可避免地开始“学习”加速,而速成的结果必然是“其去之必速”。考试一旦结束,似乎就没有什么知识真正留在学生身上了。

不仅教育的结果无法让人满意,过程也同样令人生疑。罗萨认为,一旦教育的目的是积累资源和能力,是为了拥有更多的健康、更多的关系、更多的知识或更多的金钱,教育的发生就会变成校准(Abrichtung),甚至是矫正(Austreibung)的过程。“其中就包括了操纵性的、‘伪装’的关系形式”。但是操控性的教育关系,并不总能带来良好的教育效果,有时甚至会导致与期待截然相反的结果。

(一)以“化用”为目标

在罗萨看来,学校之所以会成为一个“异化空间”,其底层逻辑是学校的教育教学将“知识”和“能力”作为目标。正是人们对物质,以及对能力和知识物质般的“化用”(Aneignung),才使得人与世界之间的关系产生了异化。化用一词派生于德文的“自我”(eignen),“据为己有”与德文原文更为贴切,其本意包括占据、学习吸收和掌握运用。但是罗萨对于“化用”秉持批判态度:“我将化用理解为渴望拥有(haben)一件东西:看,我现在拥有了它。这样我就获得了技能……我可以支配一种资源——也许是一种知识资源或一种物质资源——我可以工具性地利用这些资源。”

但是“资源拜物教”并不能让生活真的更加美好。“纯粹的化用只意味着吞并(einverleiben)、控制或支配。”化用让人们将对于关系的渴望变成了对物质或者能力的追求。人们甚至会认为人与人之间的关系也要建立在物质基础上:“为了拥有更多的朋友、真正的朋友,为了改善和朋友的关系……也许我应该有某个品牌的衣服?我应该化妆,以显得更有吸引力,或者是做其他外表上的改变?”但是罗萨认为我们高估了物质和占有。“人们认为,如果有更多的钱、更大的房子、更好的车,别墅、游艇或其他好东西,他们会过得更好。但是关于幸福的研究表明,事实并非如此。每个得以实现的愿望都会引发下一个愿望。”与之类似的是,对于能力和知识的“化用”同样会成为一种操纵性的关系,这种关系促使学生过分警惕于对错误的防范,并在学校之中形成竞争的氛围。

(二)对错误的防范

罗萨认为,建立在能力导向上的对错模式形塑了当下的学校教育。当考试分数成为学校中的唯一评价标准,那些本应勇于探索未知世界的学生,便无形之中被剥夺了犯错的权利与空间。“如果你犯了很多错误,就会得到一个糟糕的分数。”如果一个人被认为有“错”,那么这种判定不仅否定了他的行为,甚至可能否定了学生自身存在的基础。于是,对学生的“反馈”便悄然转变为对学生自身价值的评判。趋利避害让学生处于评价权力的宰制之下。为了不犯错,学生只能依据既定的标准要求自己,继而将自己置于规训之下。“我们的学习过程实质上对我们的世界产生了强制性,甚至催生了暴力和牺牲。”

为了防止错误,本该是探索世界的教育就变成了模仿,继而让学习者失去了探索的兴趣。“相当多的儿童和年轻人直观地认为,一个世界是完整的,原则上也是完全可复制的。教育对他们而言是一种俗套(Trivialisierung)和强加,他们已经失去了兴趣。他们错过了与世界的对话关系,也错过了与他们的对话。他们厌倦了现实的单一意义。”

学习本身是一种极具个体化特征的活动,但是如果学习只是模仿,那么学习的过程就将被训练取代。“在前工业时代,‘练习’同时意味着‘重复’和‘变化’。这种变化取决于个人,总是从每个人独有的时刻开始,但是练习的过程被工业逻辑缩短了。重复成为练习的唯一意义。在拷贝面前,共鸣似乎是多余的、破坏性的、没有目标的。”

(三)竞争机制

在“应试教育”的规训之下,分数成为衡量成功与否的标志。但是学校中的考核与排名是一个“零和博弈”,这就让学校成了一个充满竞争的体系。“在比赛中,失误当然是致命的。分数也是一个竞争系统。如果你犯了很多错误,你就会得到一个糟糕的分数……分数属于竞争模式和竞赛模式,这种模式与共鸣模式并不协调。”

“要么与人竞争,要么产生共鸣。”罗萨认为对于“正确”的追求导致了学校中的竞争文化。“人们总是寻求承认,害怕被忽视。这是我的老师阿克塞尔·霍耐特(Axel Honneth)的一个基本观点。我坚信这一假设是正确的。课堂上发生的是一场争取认可、欣赏、被人看到的斗争,还有对被伤害的恐(Furcht)和惧(Angst)。也许‘伤害’这个词也不合适,因为它更多指的是心理伤害。但被忽视,被重置,这就是恐惧的基础。几乎所有人,尤其是儿童和青少年,都有一种根本的生存恐惧,就是害怕自己有欠缺,做得不够好,甚至认为自己存在在这个世界上就是个错误,他们害怕自己本质上不够好。反馈越是强烈,就越接近本质。”

当学生视其他人为竞争对手时,他们就无法建立共鸣关系。他不想被触碰,更不想被伤害。在这样的竞争环境中,孩子们饱受对失败的恐惧,经历着羞辱和排斥,有时甚至在生理上体验到厌恶……如果这种情况发生在学校,学校就会成为一个“冷漠”乃至“排斥”的空间。在这个“冷漠”的空间之中,学校里发生的一切都与学生没有任何关系,老师和同学对“我”视而不见。“排斥”则把学校变成了一个战场。“我感受到了课堂上的敌意。教室里沉闷得好像要发霉。如果人们觉得整个空间都对他充满敌意,可能会伤害他,他便要与之对抗、进行防御。”

哈特穆特·罗萨(左)与沃尔夫冈·恩德雷斯

三、共鸣教育学:在课堂上碰撞出火花

如果教育的目标既非对知识和能力的掌握,也非将人异化成为工具,那么教育还能发挥怎样的功能?从关系社会学的视角出发,罗萨重新定义了教育目的。

在他看来,教育就是“探索世界”(Welterschließung),与世界“逐步建立关系”(in-Beziehung-treten)。我们接受教育,是“为了找出世界上哪些地方、哪些人、哪些部分、哪些文化事物可以吸引我们,可以让我们发出声音”,即引发我们与世界的“共鸣”。因而罗萨将共鸣教育学视为“指南针”,帮助人们在生活世界中寻求更多的共鸣。“简言之,重新思考教育过程、更好地理解共鸣轴心以及为之引导的共鸣指南针是一个综合概念,我称之为共鸣教育学的定向(Ausrichtung)。”因此,在共鸣教育学中,我们可以看到教育的“内外共鸣”:一方面是外部的共鸣关系,即教育帮助主体与世界建立起共鸣关系;另一方面是教育内部的共鸣关系,即教师、教材和学生三者之间的共鸣关系。在共鸣关系之中,每个学生都像是一棵可以开花的“仙人掌”。每个学生都可以被触动,并与世界产生融合,引发共鸣。当然,学生之间各有不同。即使在同一个教室之中,有的学生已经跃跃欲试,有的学生还在“含苞待放”。共鸣教育学就是“让这些困难的案例开花结果”,教育正是要“静待花开”。

(一)学生:开放与自信

想要获得共鸣,个人需要保有信心,即共鸣的效能感。人们只有感觉到自己可以触及并影响某件事或某个人时,才会与对象产生深层次的融合与共鸣。罗萨将共鸣关系比喻成桥梁:“桥梁的重要之处在于它可以承载压力。任何想使用它的人都必须能够相信它能坚持住,通过它能够安全地到达对岸。”同时,作为共鸣必要条件的信心会随着共鸣关系的建立不断增强,“给予信任让接受者有了责任感,也证明了这种信任的合理性。被给予者感觉得到了肯定,双方的信任继续增长”。

之所以需要信心,是因为在建立共鸣的过程中人们需要开诚布公,面对真实的世界和自我。处于共鸣之中,并不意味着总是能够获得正向的反馈,相反地,他们还需准备好面对随之而来的负面评价乃至伤害。因此,共鸣中的主体应该具有实事求是的态度,才能在共鸣中如实地讨论哪些事情做得好,哪些事情做得不好。甚至因为在共鸣之中需要保持开放,所以人们甚至还更容易得到负面评价,并可能因此受到伤害。这就预示着,“共鸣中的存在”(InResonanz-Sein)需要主体做好受伤的准备。具备了建立共鸣关系的信心,保持着对世界的开放,主体就具有了共鸣倾向。因此,共鸣中的主体所拥有的共同特征是:“愿意参与共鸣关系,以开放和自信的态度面对世界,并接受必要的脆弱性。”

无论是褒奖抑或批评,只有真实的评价,才能引发“共鸣”。不切实际地一味赞扬,反而可能阻碍共鸣关系的建立。罗萨认为,谬赞已经滋养起西方社会(乃至全世界)的通病——“自恋”。在一个处处充满虚假吹捧的社会之中,人们关心的问题常常只是:“我是否给他人留下了深刻的印象?我是不是很棒?我的技术掌握得多好?我很棒吗?”这样的情绪弥漫在教育领域,就成了所谓的“夸赞教育学”(Kuschelpädagogik)。但是罗萨认为,西方世界傲慢的外表之下是自卑情结的焦虑,人们追求的通常只是与自身并不相符的假象,显然无法得到真正的共鸣。

如果教育是对世界的探索,那么教材就是这广阔世界的一扇窗。教学则是打开这扇窗的钥匙,它让教材变得鲜活,与学生的经验相互融合。学生体验到的教材也会在教育过程中发生变化。学生在与教材的深度融合中,不仅自身经历着蜕变,更成为传递教材中世界之声的代言人。罗萨以“劈柴”比喻这段探索世界的过程:在砍伐树木的过程中,人们会发现树干里有纹路。探索树木的过程就是人与树木建立关系的过程,人们亲身体验了世界的一部分。在这样的探索过程中,人对世界的认识发生了改变,而作为世界一部分的树木也发生了物理形态上的改变。

(二)教师:共鸣关系的定音叉

在共鸣教育学之中,学生是学习的主体,但是主体有自己的局限,学生通常只会在熟悉的圈子和关系中活动。教师的责任就是引导学生触碰广阔的世界,激发学生与新世界的共鸣。在这一过程中,教师就像定音的“音叉”:他与教材和学生建立共鸣,继而“轻推有细微冲动的人做某事,引导他们走上正确的道路”。

为了引发学生和教材之间的共鸣,教师需要建立与学生的共鸣。所以教师必须而且能够在课堂上不断建立关系,以触碰到学生。于是,教学法就在学生与教材、教师与学生之间建立起关系桥梁。有了共鸣,“即使面临深渊,在真空的空间内也能建立联系”。这就意味着学生即使缺乏基础知识,缺乏对自己的信任和对世界的信任,也依然能够在教师的帮助下与教材产生共鸣。“如果老师进入教室时,让自己无法教学,甚至无法接触到学生,他就不会成功。演讲者(教师需要经常交谈)必须有一个明确的期望,即他有重要的话要说,这是很重要的。他所说的应该能被感知到。这就是教材的轴心。”

“教师的任务是增强教材,让教材说话,让教材开始呼吸和生活。”为了引发学生与教材之间的共鸣,教师首先要与教材产生共鸣。教师是意义的传达者,在教学过程中,教师需要向他的学生解释为什么要学习这样的教材。恰如赫尔曼·黑塞所言:“我们要求生活必须有意义,但它只有在我们自己能够给予的范围内才有意义。”因而教师的“先行”意义在于向学生展示所学内容的意义。

值得注意的是,激发学生与教材之间的“共鸣”,并不意味着教师需要成为“教材权威”。罗萨特别反对灌输式教学(Frontalunterricht):既然共鸣需要双向奔赴,那么共鸣关系既包括“说”,更包括“听”,即双方要保持对话和沟通。他认为传统的讲授(Vermittlung)把学校变成一个磨坊,教材被研磨得很精细,精细到变了味道。因此,教师讲授教材只能扩大可以接触的范围,提升学生的能力,但是不能替代学生为教材发声。追求共鸣需要开放式课堂和自主学习,其核心就是要让学生触碰世界,并发出自己的声音。

与教材产生共鸣的教师应该同样保持开放。如果教师秉持着对错模式,那么老师对错误的恐惧就会转移到学生身上。对错模式中,学生一旦不知道问题的正确答案,就会认为自己失败了。共鸣教育学的目标就是让学生了解到在真实的世界中,还有许多问题没有正确答案,甚至有些时候,问题本身或许根本就不存在。如果老师坦诚自己的“无知”,学生们就会感受到他们正在接受“不受掌控”的未知世界发出的“邀请”。拥有共鸣效能感的学生们开始寻找答案,并为世界发声。这样一来,学生就具有了共鸣倾向。学生在自发探索中体验到的教育,比老师给出标准答案的教育要深刻得多。

学生与教师之间的共鸣关系会加强彼此之间的相互信任。成长中的学生仍然需要受到教师和父母的指导,但是这样的指导并非来自“家长主义”或教师的天然权威,而是在教学过程中形成的相互信任。教师“给了自己和学生时间来发展相互信任的关系,这使他和学生的音叉彼此产生共鸣”。对于一个仍然处于完善中的主体而言,这样的指导难能可贵。

(三)学校:作为共鸣空间

罗萨认为,学校应该成为一个“安全区”,为身处其中的人们提供建立共鸣关系的可能性。“在学校举办好的教育活动的最终秘诀是成功塑造人们的期望,并将其转化为一种体验,即可以引导人们从最初完全沉默和不可理解的状态中发出声音。”

为了构建学校中的共鸣空间,学校就要培育出一种宽容的文化氛围,这种氛围能够接纳、容忍“错误”的存在。在这个共鸣空间中,每个人都可以毫无畏惧地表达自己的想法和提出反馈,无需担心被批评或指责。这就表现了共鸣教育学不受掌控的特征,“无所畏惧地讨论什么成功了,什么失败了”。在共鸣关系的建立过程中,错误显得格外重要,因为错误往往是共鸣轴建立的启动步骤。只有了解了错误在哪里,又是如何出现了错误,我们才能更好地避免错误的出现,所以罗萨认为共鸣教育学的核心就是塑造对错误的高度敏感和包容。

对于错误的宽容态度,在罗萨看来就是一种“幽默”态度。“幽默不是一种治理技巧。幽默是一种世界观,是对世界、对自己、对他人的性格态度。一种总是有所期望的态度,一种不把事物工具化的态度。这是一种宽容的态度。”

共鸣是一种理想的关系模式。与共鸣相对,在学校,人们可能会陷入“冷漠”关系中,即主体之间没有出现应答关系。在罗萨看来,更为可怕的是排斥关系,即主体之间不仅缺乏应答,甚至相互厌恶。共鸣关系需要保持开放,实事求是的态度需要不同主体之间能够坦率地说明优点与缺点,共鸣需要“直言”,沉默不语、出于负面情绪的排斥和一味地夸奖都是共鸣的对立面。正因如此,专事夸奖的“夸赞教育学”便成了共鸣的敌人。

想让学校成为“共鸣空间”,需要主体的共同参与,参与者只有共同参与对规则的建设,才能对规则心悦诚服。罗萨的信条是:“妖魔鬼怪的规则要由妖魔鬼怪来创造。换言之,只有课堂上的魔鬼们认为这里的一切都有问题,他们被干扰、欺凌、剥削和伤害,而且总是如此,才会被激励去制定规则、施行惩罚。”

伴随着网络技术的发展,基于网络空间的课堂开始发挥越来越重要的作用,那么学校是否有一天会被虚拟空间替代?在罗萨看来,Z时代的交流方式阻碍了人与人之间共鸣的形成。表面上看,手机让整个世界变得“触手可及”,让人的掌控范围变大,让更多的资源变得可供驱使;人们在网络中寻觅触动心灵的音乐,邂逅那些可以建立共鸣关系的人,探寻满足娱乐渴望或冒险需求的风景。但是罗萨认为,这种“扩大世界范围的方案”(Reichweitenvergrößerungsprogramm)带来的问题是,屏幕成为通往世界的单一渠道,是与世界唯一的联系,这就带来了所谓的“因单方面削减而产生的贫困”:人们所做的一切都是以屏幕为媒介的,通过屏幕相互交流,在屏幕上学习,在屏幕上工作,在屏幕上玩耍,通过屏幕谈论电影、音乐或其他事情。继而这个屏幕、这个光滑的平面就成为人们的单一通道,唯一的世界之门。人们由此进入所谓“体验丰富,经验贫乏”的状态。

在这样的“匮乏世界”中,我们更加缺乏“共鸣”的可能。当我们不使用手机时,常常感到与朋友隔绝、与世界隔绝。于是,人们希望通过社交媒体获得更多的反馈,以获得存在感。然而,在获得众多点赞之后,人们会很快再次陷入对虚假“共鸣”的渴望之中。人们会觉得,世界仿佛已将他们遗忘,他们渴望再一次被理解和感知。这样的循环往复显然是缺乏质量的共鸣,因而罗萨认为课堂应该是一个远离手机干扰的时空。

四、在共鸣中寻求能力与创新

“建立世界关系”的教育成为罗萨对抗异化、寻求共鸣的重要路径。就此,罗萨开始了他知行合一的实践。从1997年开始,罗萨担任了“德国中学生学院”(Deutsche Schülerakademie)夏令营的学术校长。每年夏天,都会有约一百位中学生来到德国中部的布伦什威格(Braunschweig)完成为期三周的课程。罗萨认为,中学生学院的体验激发了他的学术灵感。“只是因为我每年夏天都会参与这所学院的活动,所以近二十年来才能够写《共鸣》这本书。”由此可见,教育是罗萨共鸣理论的灵感来源,也最终成为他共鸣理论的归宿。

在《共鸣教育学》的最后章节,德国记者莱因哈特·卡尔(Rainhard Kahl)记录了中学生学院的精彩活动。中学生学院像是一个教育理想国,在一所不以考试为目标的学校中,学生们展现出了惊人的主动性和创造力,并与世界产生“共鸣”。在书中,罗萨自陈:“我经常想:如果在生命的尽头我会为某件事感到骄傲的话,那或许不是由于某本书的成功,也不是由于任何公开露面,而是由于某件发生在德国中学生学院的事……我真的很自豪自己能够应对这个特殊的挑战。”

罗萨的教育情怀恰恰反映了法兰克福学派批判理论“如何实现良好生活”的逻辑进路。于是教育就成为最有可行性的行动方式,“化民成俗”的教育功能让社会学家怦然心动。“共鸣教育学”理论正是从教育入手,寻求世界关系的改进路径。在学术领域获得声誉之外,罗萨展现了更大的雄心,他希望更多的人能够接受共鸣理论。这就需要放弃理论“曲高和寡”的抽象性,让“共鸣”变成人们易得好用的思想工具。尽管不乏“交往”“承认”“视而不见”“存在”“自我效能”等宏大概念的身影,但罗萨在《共鸣教育学》中尽可能地使用常人理论和常人方法论,让他的读者能够和他的思想融合,并与之产生共鸣。于是,在《共鸣教育学》之中,复杂的理论建构不再占据主导地位,取而代之的是对当下教育实践中现实问题的讨论。因此,我们可以将《共鸣教育学》理解为其共鸣理论的通俗版和实践版。

在写作过程中,罗萨身体力行地尝试将社会学研究者与读者之间的关系转换为共鸣关系。于是,《共鸣教育学》的写作采取了对话的方式,以体现“回应关系”。罗萨并没有将自己的理论和盘托出,而是要求读者在阅读之后,自己参与理论的“形塑”,他将之比作“将碎片‘融合’为花瓶”的过程。

如果要完整地体验与作者的“共鸣”,那么在受到理论的触碰之后,读者还要发出自己的声音,最终形成“回应关系”。因而我们要对共鸣教育学理论提出批判。罗萨认为,批判意味着“另一种人类生活的可能性”。但是共鸣教育学真的提供了另一种可能性么?我们可以再回顾《共鸣教育学》中的一个案例。这一次,寻求共鸣的对象是一件乐器:“吉他一开始只是单纯的物。我可以尝试拨弄,但什么也没发生。只有当我练习一段时间——只有当我希望自己能够让它听起来正确时,我才会练习——当我发现共鸣只在成功奏响和弦时产生,才会想继续练习。”乐器的使用和掌握很容易让我们想起“文化资本”这一概念。也就是说,与乐器拉起“共鸣线”,首先要积累文化资本。文化资本的积累越丰富,我们就有更多与事物建立稳定“共鸣轴”的可能。

拥有雄厚文化资本的人,才拥有在共鸣面前的底气。我们不难想见“共鸣教育学”的“欧洲叙事”特征。在高度发展的福利社会中,人们在自己固化的阶层中安享长期积累之后带来的平和,拥有着“教育无目的”和面对随之而来的风险的底气。恰如罗萨所言:“只有我确定我拥有掉进水里还能爬出来,且只会把自己打湿、不会危及生命的能力时,我才能做好承担风险的准备。”罗萨对于教育的理想化建构,莫不带有“共鸣资本”拥有者所具有的松弛感。更进一步,共鸣教育学所塑造的主体是一个充满了主体性、自带众多共鸣轴的个体。它向往共鸣,却惧怕被“化用(吞并)”——这样的形象和欧洲此时的景象何其相似。

对于当下的中国而言,共鸣教育学仍然具有启示,特别是对于“创新人才”培养而言,充满了理论意义。“不受掌控”是罗萨特别偏爱却不易“掌控”的概念,罗萨还为此专门撰写了《不受掌控》一书。在罗萨看来,共鸣体验无法被强制获得,同样人们也无法保证一个人在获得共鸣状态之后会发生什么。其中隐含的逻辑是:“共鸣并不总是成功的,但在成功的地方,又会产生变革性的影响。这意味着你无法预测共鸣过程的结果。”

“不受掌控”的特质正提醒当下的教育者,在“创新人才”培养过程中所要面临的必要“风险”。“就学校而言,这意味着教师和学生都必须愿意尝试他们不确定是否能实现目标的方法。”掌控关注“对”与“错”,但是放弃掌控可以带来创新。共鸣关系意味着不同的主体需要发出不同的声音,想要听到不同的声音,就要放弃唯一的答案,就要放弃“对错”逻辑。罗萨认为,只有在答案唯一的情况下,人们才有必要判断对错。由此又要回到共鸣与化用之间的区别。能力意味着个体能够安全地掌握一项在任何时候可以支配的技术,并能将之以财产的方式据为己有。但是,共鸣之中却存在着开放时刻和不受掌控,这一特点将它与能力和知识区分开来。

共鸣教育学启示我们,如果我们仍然把分数作为衡量教育结果的标准,那么我们必然会生产越来越多的“拔尖”人才,但是为了成就拔尖人才,教育会寻求一种极具掌控性的影响力,继而制度性地建构起一个异化的教育环境。但是如果“放弃掌控”,“创新”就有可能在共鸣的沃土之上成长出来。这也是共鸣教育学为当下中国教育的发展提供的一种可能性。

本文为《共鸣教育学》的译者序,澎湃新闻经出版方授权刊载。

《共鸣教育学》,【德】哈特穆特·罗萨、沃尔夫冈·恩德雷斯/著 王世岳/译,上海人民出版社,2025年5月版

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《让学生的眼睛焕发光芒——罗萨的共鸣教育学及其应用》

京ICP备2025104030号-22

京ICP备2025104030号-22

还没有评论,来说两句吧...