撤制镇又称非建制镇,系撤并镇级建制后的原建制镇的城镇功能区。2000年前后,上海实施“三个集中”战略,即农民居住向城镇集中、工厂向工业园区集中、土地向规模经营集中。在此背景下,上海郊区启动大规模乡镇行政区划调整,包括撤乡建镇、乡镇合并和镇镇合并等,乡镇数量大幅下降,镇域平均面积和人口显著上升。

建政以来,浦东撤并了哪些乡镇

统计数据显示,1996年,上海郊区共有214个乡镇,平均镇域面积约22.0km²,镇人口约1.7万人;至2003年,郊区乡镇减少为121个,平均镇域面积增至48.4km²,镇人口增至4.6万人,且产生了4个面积超过100km²、11个人口超过8万人的大镇。

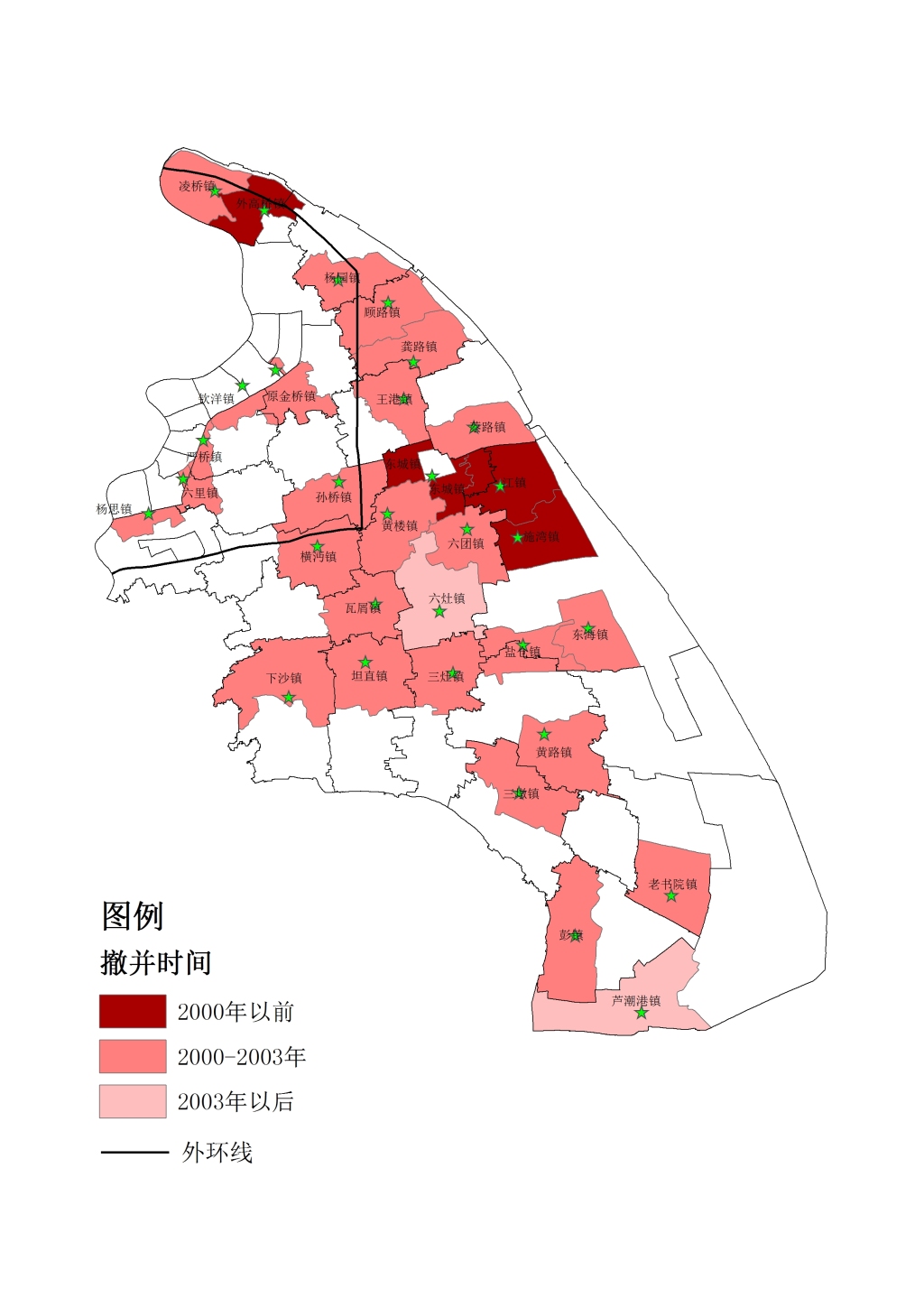

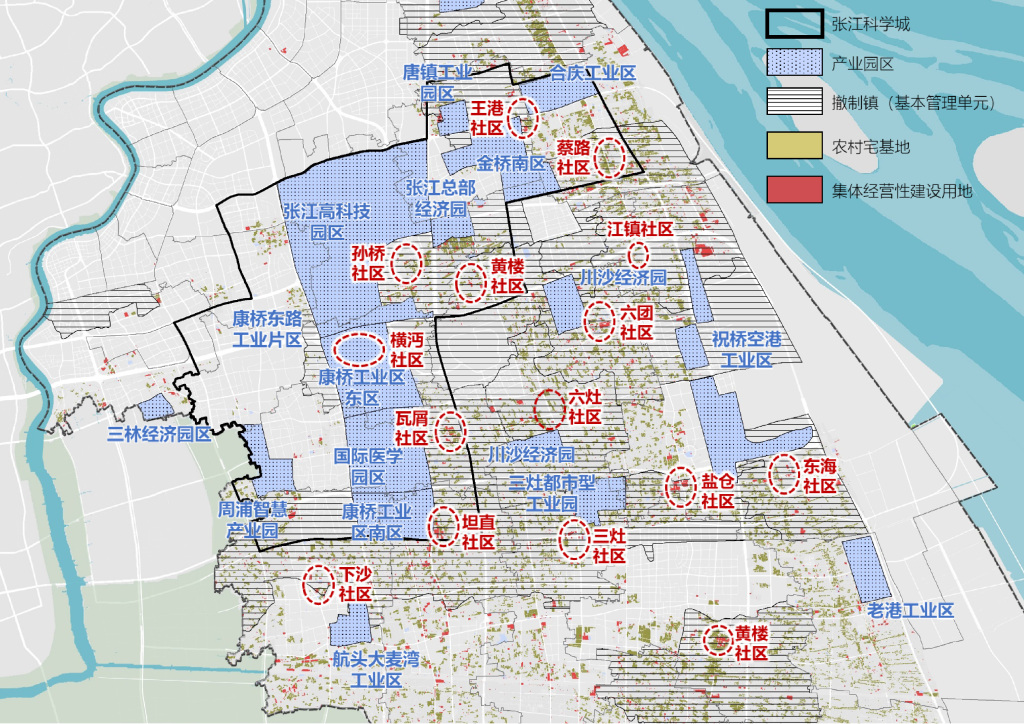

以浦东新区为例,自1993年建政以来,总计发生28次街镇撤并。其中,2000年之前仅有3次零星撤并;2003年后因浦东、南汇两区合并及兴建临港新城发生3次撤并;2000-2003年期间,为实施“三个集中”,在全区范围内撤并乡镇22次,涉及范围和后续影响均较为显著(图1)。

图1 浦东新区范围内的撤制镇 本文图片均由作者自绘

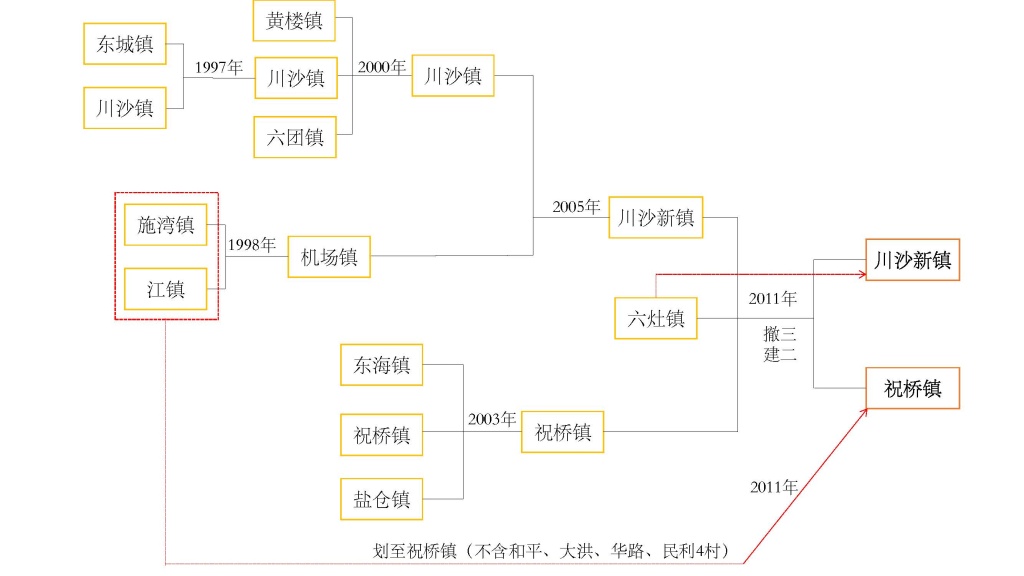

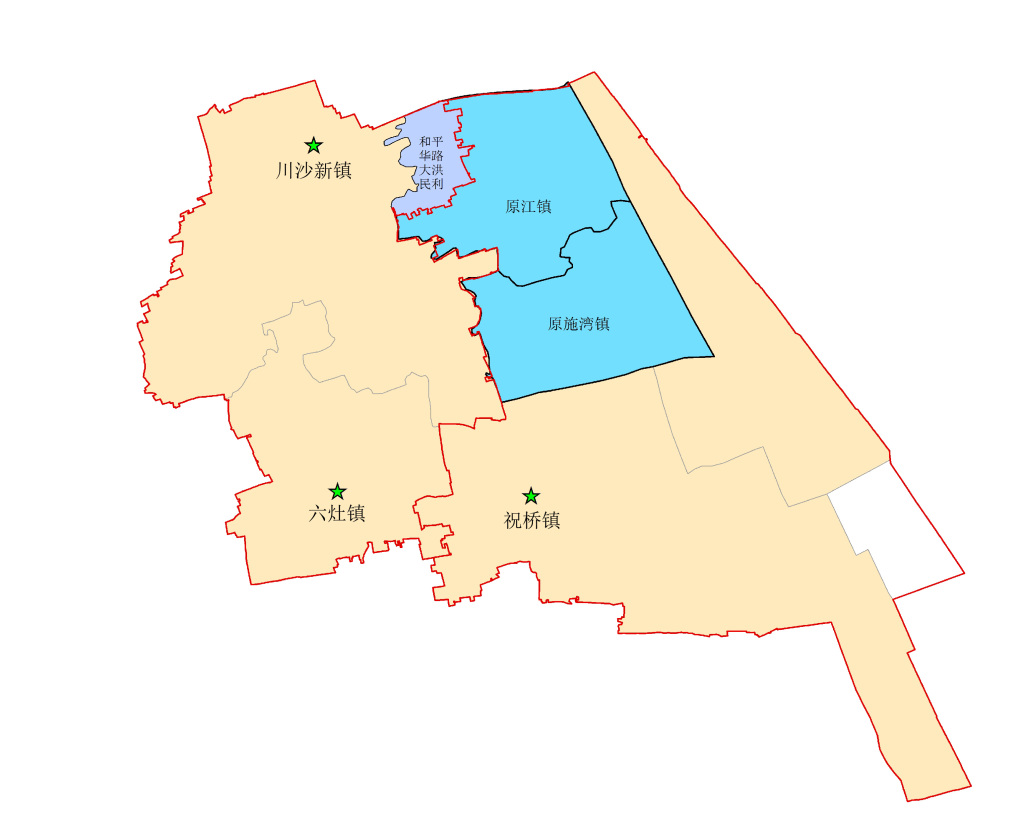

按撤并方式分类:(1)一镇合并其他镇,共计23次,新镇沿用其中一镇名字,如唐镇合并王港镇形成新的唐镇,驻地在原唐镇;又如书院镇和新港镇合并为新书院镇,但驻地却在原新港镇;(2)两镇合并为新镇,共计2次,新镇并不沿袭原镇名,而是重取新名,如龚路镇和顾路镇合并为曹路镇(驻地新址),又如施湾镇和江镇合并为机场镇(驻原江镇);(3)其他撤并形式,共计3次,如川沙、祝桥、六灶等撤三建二的过程,是尤其典型且复杂的案例(图2)。

图2 川沙、祝桥、六灶撤三建二历程图示

部分撤制镇停滞甚至衰落

随着城镇化进程不断推进,部分撤制镇和主镇逐渐融合,但仍存留一定数量、相对独立的撤制镇。一方面,撤制镇继续保留派出所、社区事务中心、社区卫生中心、中小学等公共服务设施,为集镇居民和邻近村民提供基本公共服务。另一方面,因行政资源和发展重心往主镇转移,部分撤制镇出现经济衰退、人口流失、公共服务能力弱化等问题,呈现发展停滞甚至衰落趋势。以周浦镇瓦屑社区(原瓦屑镇)为例,曾为镇区文化中心的影剧院,近十年来不断尝试新业态,但难以摆脱颓势,外墙上斑驳残留的店招,记录了挣扎努力的过程:台球、游戏厅、滑冰场、歌舞厅……如今,“卡拉”不见了,只剩下OK,和户外的停车场(图3)。

图3 瓦屑影剧院,依次摄于2013年、2018年、2022年。

撤制镇存量土地成为潜在资源

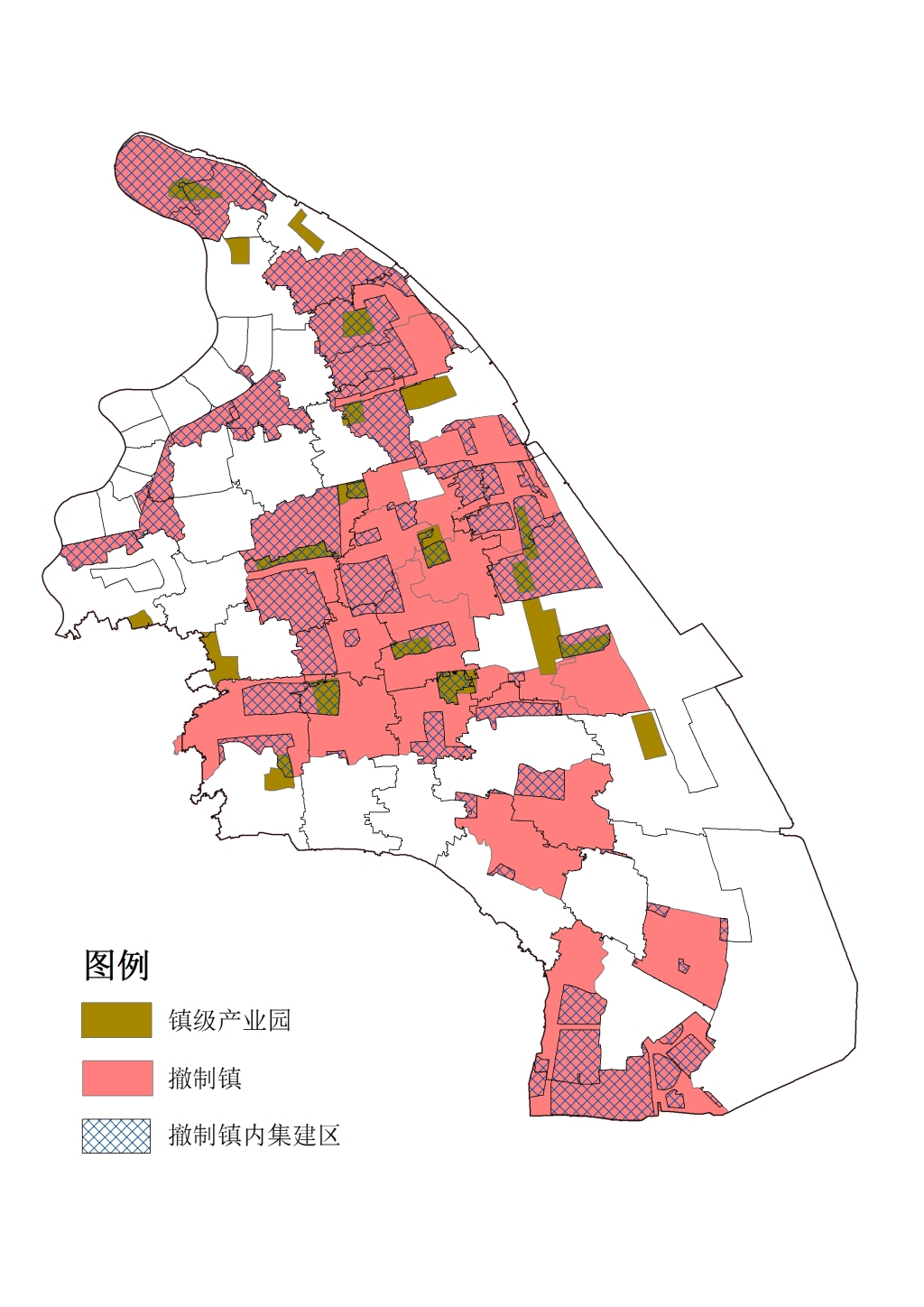

撤制镇的存量土地资源,包括大量宅基地,具有“不可移动性”,特别是建设用地指标,并未随撤制而转移,成为未来发展的潜力资源。一方面,要加紧编制并实施控制性详细规划,完善镇区交通体系和市政基础设施建设,运用市场机制盘活存量土地和低效用地,为镇区振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。另一方面,发挥其毗邻镇级产业园区、衔接城乡地域的区位特征优势,挖掘集体所有土地潜能,特别是作为园区宿舍、人才公寓的补充供给,既发挥老镇区综合服务功能,又利于引导人口有序集聚(图4、5)。

图4 撤制镇与镇级园区空间耦合示意图

图5 浦东中部地区“镇区-园区-乡村”空间关系示意图

(作者罗翔系上海市浦东新区规划设计研究院研究中心主任、高级工程师。)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《“三个集中”之后:图说浦东新区28次撤乡并镇》

京ICP备2025104030号-22

京ICP备2025104030号-22

还没有评论,来说两句吧...